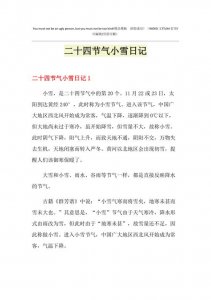

徐帅回忆:红军入川的反三路围攻

徐帅回忆:红军入川的反三路围攻

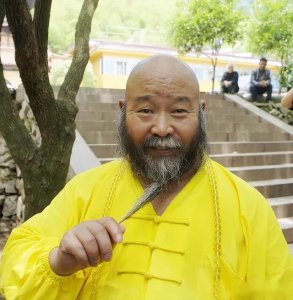

徐向前元帅在《历史的回顾》一书中描述了红军刚入川时,反三路围攻的战争情况。

红四方面军刚入川的时候,四川军阀认为红军不过是些东流西窜的残匪,区区之灾不足为虑。

一心要坐王位的刘湘,坚持“先安川而后剿赤”的方针,纠集各路军阀,仍在成都一带同刘文辉部火并。

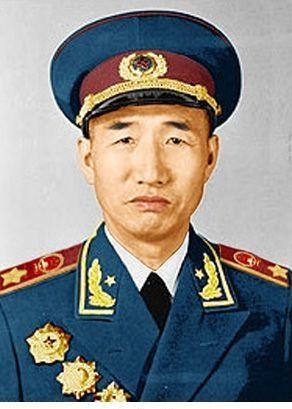

1933年1月21日,“二刘之战”以双方暂时妥协而告一段落,27日蒋介石委任田颂尧为川陕边区“剿匪”督办,拨给20万元军费,100万发子弹,令其迅速进剿红军。

28日,田颂尧在成都宣布就职,随即将嘉陵江以西的部队大部东调,2月中旬完成了对我根据地进行三路围攻的兵力部署。

田颂尧的第二十九军,辖五个师,共60个团的兵力,投入三路围攻的有38个团,6万余人,占总兵力的2/3。

田敌将总部设在嘉陵江东岸的阆中,委任副军长孙震为前敌总指挥,根据蒋介石“着重左翼、防匪西窜”的指令,兵分左、中、右三个纵队,以左纵队为主攻方向,中、右纵队为助攻方向,妄图胜红军立足未稳而全力消灭之,重返通南巴,恢复其反动统治。

敌人的具体部署是:

左纵队以22个团组成,由第四师师长王铭章任纵队司令官,自广元、旺苍坝地区开进,企图经木门、长池夺取南江,进而控制大巴山南麓,切断红军退往陕南的道路。

中纵队以共7个团组成,由第二师师长曾宪栋任纵队司令官,自阆中、苍溪经恩阳河地区开进,企图扫清巴河江岸红军兵力,夺取巴中,而后以一部威胁红军侧翼,协助左纵队占领南江。

右纵队以第三师及第一路两个旅等9个团组成,由第3师师长罗乃琼任纵队司令官,自南部、仪陇向巴中以南开进,控制巴河两岸,协助中纵队收复巴中。

三个纵队,以攻克南江、巴中为第一阶段的作战任务,略事休息后,再分进合击,收复通江,将红军消灭或逐出川境,完成第二阶段的作战任务。

盘踞于巴中以南的杨森第二十军和通江以东的刘存厚川陕边防军,相机配合田部的作战行动,巴山以北的胡宗南、刘茂恩部,也做好了堵截红军的准备。

2月12日,敌开始用小部队在我根据地边缘地区,进行袭扰和侦察活动,并掩护主力部队展开。

我们综合各方面的情报判断,田颂尧的大规模进攻,即将开始。

那时,我们从白区地下党未取得联系,军事情报主要靠抓俘虏提供,有些翻身群众,利用社会关系深入敌占区活动,也能搞回些情报,这样,使我们对敌军的部署、动向,大体上有个谱。

各领“防地”,自保实力,是四川军阀的一个重要特点,川陕根据地南面的杨森部和东面的刘存厚部,“防地”没有被红军占领,估计他们以主力部队参战的可能性不大,我军至少数兵力进行警戒即可。

田颂尧部是我们的主要作战对象,根据川北的地形条件,我们决定采取收紧阵地,积极防御的作战方针,要求各部队和地方武装、人民群众密切配合,利用险要地势,构筑工事,在积极防御中节节抗击、消耗、迟滞敌人,逐步诱敌深入,待机反攻歼敌,彻底粉碎敌人的围攻。

当时,我们还缺乏收紧阵地的经验,只能有个大致的预想,阵地收紧到什么程度,则视战况的发展而定。

我军的部署是:

以73师布于南江及其以西的三江坝地区,11师布于南江西南之木门、长池地区,抗击敌左纵队。

以第12师布于巴中及其东南的曾口场、粉壁场、兰草渡一带,抗击敌中央纵队和右纵队。

以第11师第33团布于通江西南的江口至德胜山地区,10师布于通江以东及东北的麻石场、洪口场、竹峪关一线,警戒着可能来犯之杨森、刘存厚部,掩护方面军侧后安全,并担负战略预备队的任务。

以73师218团布于南江东北的碑坝地区,向汉中方面警戒。

反三路围攻战役,从2月中旬开始,至6月中旬结束,历时4个月,分为第一期收紧阵地、相持,第二期收紧阵地、总反攻四个阶段。